A este Blog del "Diablo"

Sean todos Bienvenidos,

Donde la décima Cimarrona

Es el swing más preferido.

Los hechos que han sucedido

En Tumaco y la región,

Les haremos la mención

Y también resaltaremos.

En torno a lo cotidiano

Aquí nos encontraremos.

LA TRADICION ORAL EN EL PACIFICO SUR COLOMBIANO

LA TRADICION ORAL EN EL PACIFICO SUR COLOMBIANO

LA TRADICION ORAL EN EL PACIFICO SUR COLOMBIANO

Para la supervivencia de la cultura negra, la oralidad ha sido el instrumento de mayor importancia en el Pacífico Sur Colombiano. Al no contar con la escritura, sus habitantes se “compincharon” con la palabra e historicamente han utilizado el relato y la conversa para comunicarse, transmitiendo y recreando su cotidianidad de boca en boca y generación tras generación.

Cotidianidad mágica de donde han surgido expresiones y manifestaciones propias, como puntales de nuestra dinámica sociocultural. De donde se desprenden expresiones como el CUENTO TRADICIONAL, cuya enseñanza ha impulsado valores formativos como la cooperación, la amistad o la unidad; y delineado un hilo conductor para mantener constante relación de convivencia, verse como familia, etc.

Pero fundamentalmente, dentro de esta dinámica aparece la cultura poética, la cual se apuntala en la palabra rimada y sus diferentes manifestaciones. El verso como acompañante y aliado permanentemente para reflejar la cotidianidad, apareciendo como medida de enseñanza en REFRANES y VERSOS SENCILLOS propios del COPLERÍO POPULAR del Pacifico y en las ADIVINANZAS, como expresiones utilizadas para transmitir enseñanzas, consejos y delinear el camino de los que vienen atrás.

Es indudable también, que nuestra cultura a pesar de ser de tradición oral, se ha relacionado con altura con formaciones artísticas de alta complejidad dado su estructura, elaboración e importancia social. La Décima es una de esas elaboraciones.

La estructura retórica llamada décima derivada del acervo peninsular es una estructura creada en el siglo de oro Español, inventada por VICENTE ESPINEL, (Ronda, provincia de Málaga 1550– Madrid 1624), escritor clásico español de hidalga familia venida a menos, pero relacionado con la nobleza y los escritores de la época por su amplio saber y conocimiento. Espinel realiza un “híbrido” conjugando el nuevo estilo, sin descuidar el utilizado en los cantares de gesta y utiliza la décima para formular, con cierta rebeldía literaria para la época, un evidente desafío a la forma tradicional de hacer poesía.

Aplicando de manera ingeniosa la quintilla tradicional, estructura en una sola estrofa dos quintillas y crea la décima, ideando una forma nueva de hacer mas fácil la versificación. El poeta Rondeño pone de moda la décima insertando al acervo peninsular una estructura muy sofisticada. La exquisitez, la rigidez métrica y los patrones fonéticos, son producto de la asonancia y consonancia bien logradas. Esta nueva modalidad poética tan compleja por lo exigente, se volvió encanto de trovadores, poetas y profanos.

La décima inventada por Espinel, se componía de diez versos octosilábicos, que riman en su primera parte 1-4-5 y 2-3; en la segunda 6-7-10 y 8-9, dando nacimiento a un estilo literario, que más adelante Félix López de Vega y Carpio bautizó como ESPÍNELA, en alusión directa al apellido de su creador. Así:

“En el mundo conocido

Con su goce o desencanto

Con su risa o con su llanto,

Por muy cierto se ha tenido

Que lo que ocupo el sentido

En la mente permanece.

Y no es cosa que parece;

Pues, porque la suerte quiso,

El olvido es impreciso

Y el recuerdo no envejece”.

Estructura poética que con la consolidación de los viajes de descubrimiento y posterior conquista del nuevo mundo, llega a América, junto a los españoles y su ambición desmedida por el oro. La décima atravesó el Atlántico en busca de las aventuras de los nuevos mundos y se regó por todos los rincones del continente, hasta convertirse en poesía oral. Se convirtió en América en una forma de expresión oral eminentemente popular; acompañando a los pueblos en las luchas por la supervivencia, además de participar en los momentos más importantes del diario acontecer. La décima Espínela del siglo de oro Español conservó la misma fórmula de rimar a su llegada a América, pero fue modificada por las particularidades léxicas y lingüísticas de cada región.

La expansión de la décima no fue una excepción en Colombia. Existen regiones puntuales donde se cultiva, básicamente en dos:

En

En

Inicialmente el negro se niega a aprenderla, seguramente porque traía desde “mamá África” sus propios códigos, formas de literatura y de poesía. Al final a látigo se la imponen, asume la décima y entra en un proceso de aprendizaje forzado, aceptado para evitar más castigo físico.

Al asumirla como un acto de rebeldía, le da un “toque propio”. Le inyecta el ritmo de la marea, la vuelve poesía oral enriquecida con la musicalidad propia de lo africano. El negro del Pacifico sur Colombiano se apropia de la décima cantada y la convierte en parte activa de su oralidad. Al imponerle ritmo, acondiciona una estructura propia muy diferente a la impuesta por el esclavista español, que regularmente “cantaba” sus décimas, fiel a la rígida y sofisticada estructura Espinela en versos de a 10 y la convierte en décima glosada, un tipo de poesía oral de 44 versos -quizás en una demostración de que sí podía, pero no quería aprender la décima cantada-.

Al no tener acceso a la escritura, convierte la décima en una herramienta para referir los hechos más relevantes de su mundo de marginalidad planteando así una especie de resistencia literaria, que da nacimiento a lo que se conoce como: DECIMAS CIMARRONAS, que contenían el espíritu de rebeldía que tuvo como génesis.

A diferencia de la exquisitez y de la rigidez métrica de la décima Espínela, la nuestra se compone de cuarenta y cuatro versos de los cuales los cuatros primeros conforman la llamada “Glosa primera”, “redondilla” o también “Glosa Mayor”, que constituye la esencia de la décima. Los restantes cuarenta versos se distribuyen en “cuatro pies” redondeados cada uno con los versos de la glosa primera. Convirtiéndose en la parte principal de la décima, ya que de ahí se deriva el desarrollo como tal del mensaje que se pretende proyectar. Los otros cuarenta versos, se reparten en cuatro grupos de estrofas en cada una de las cuales ordenadamente se repite un verso de

Según los prestigiosos investigadores Pedrosa y Vanín (1994:11 y 12) tratando de catalogar la oralidad del Pacifico Sur Colombiano, sostienen que según su temática, las décimas Cimarronas pueden clasificarse en: “Décimas a lo humano”, “Décimas a lo divino” y “Décimas de Argumentos”:

DÉCIMAS A LO HUMANO: Generalmente cumplen una función reivindicativa. Nacen cuando surge una necesidad o problemática que afecte a la comunidad y que por lo tanto merece ser contada. Aquí se relatan sucesos históricos locales y universales, fabulaciones, critica y protesta social, relaciones interpersonales, entre otros eventos que afecten a la gente del Pacifico como ser individual y social.

DÉCIMAS A LO DIVINO: Están inspiradas en lo mágico, en el misticismo y embrujo que producen los mitos, las leyendas y creencias del pacifico, así como personajes y pasajes bíblicos, santos, divinidades y reflexiones sobre la vida y la muerte. Hablan de situaciones imaginarias con Dios y el Diablo, se cuentan extrañas fantasías y experiencias místicas y todas aquellas cosas que muestran la relación del hombre del litoral con los espacios, acontecimientos y personajes sagrados del culto católico, llegando a convertirse en profanas e irreverentes; “como cuando se compite con Dios, se empata a lo divino y se le gana a lo humano, cuando hasta el Diablo lo vuelven rezandero”, etc. Estas décimas son utilizadas en actos rituales, como adoraciones, velorios y Chigualos.

DÉCIMAS DE ARGUMENTOS: Llamadas también de porfía. Generalmente utilizadas para contrapunteos de saber entre maestros que cultivan el arte. Son décimas escritas por el puro deleite de escribir o por el mero placer de fabular, se plantean situaciones complejas e inusuales que ponen en juego la maestría, la audacia lingüística y la práctica del decimero a través de la palabra florida.

Las décimas cimarronas nacen cuando una necesidad o problemática afecta a la comunidad, a través de ellas se relatan sucesos históricos locales y universales, fabulaciones, crítica y protesta social, relaciones interpersonales, entre otros eventos que afectan al hombre del Pacifico como ser individual y social, adentrándola en un proceso social como expresión de uso popular, lo que la vuelve importante no sólo como elemento de la tradición oral de nuestros pueblos y del mundo que la circunda, sino como un instrumento de lucha, resistencia y cumplimiento de funciones reivindicativas. Cuando surge un problema, la comunidad espera que el sentimiento colectivo sea glosado por el decimero, con el fin de dejar una enseñanza moral o constancia histórica, cuestionando la realidad y abordando desde su genialidad creativa la conservación y difusión de su obra poética.

El decimero antes que escritor es un narrador. El poeta se convierte en la voz de todos, va contando en versos magistrales sentimientos que la gente calla o dice en voz baja y los sucesos que marcan el devenir histórico de las poblaciones del litoral. Convocaban a la población en centros de atención popular, como parques, salones comunales, o cualquier esquina, para narrar en décima los acontecimientos más importantes ocurridos. Como si se tratara de una especie de “Noticiero popular”, en aquellos tiempos en los que no existía la radio, la televisión, o el periódico. La gente esperaba escuchar al decimero para enterarse de la “versión oficial” de las cosas sucedidas. El cultor investigaba los sucesos y los transformaba en versos magistrales o simplemente argumentaba basado en el comentario popular.

Aunque la décima en su origen es una estructura muy sofisticada, en su composición en el Pacifico Sur Colombiano, se conjugan el dominio de la rigidez métrica, el deleite por la musicalidad de la palabra rimada y el conocimiento para encontrar el termino justo - así haya que inventar o modificar vocablos y proponer nuevos sentidos -. De esta manera el decimero no sigue fielmente los patrones establecidos para la construcción de la décima Espinela, sino que conserva unos patrones estéticos generales en el recuento de sus historias y sentimientos y la conciencia de un “yo plural”, que permite simultáneamente la expresión individual y colectiva de concepciones, sentimientos, angustias, alegrías y preocupaciones del pueblo negro.

El aspecto más importante de la décima, es su carácter de creación colectiva. Un decimero inventa un poema que otros contarán en el futuro, incluyendo sus propias palabras y sentidos, realizando un anclaje del argumento de la décima como parte del proceso social en el cual se encuentra. La décima se convierte en un bien común, nuestras décimas corren del corazón a la boca, por todo el Pacifico y las diferentes regiones se apropian de ellas. En ello reside exactamente el valor popular de este arte, que si bien tiene un primer autor, luego circula de boca en boca hasta perder sus orígenes y convertirse en “patrimonio colectivo”. Esta dinámica colectiva, es precisamente, lo que consagra al poeta, además al transmitirse en forma oral no pierde ni su musicalidad ni ritmo.

Los decimeros, han sido generalmente personajes campesinos. Quizás porque en el campo se desarrolla con más fuerza la sensibilidad, ante tantas necesidades que los aquejan. Sienten más las problemáticas sociales que el habitante habitual de la zona urbana y es en esencia ese el papel del que cultiva la décima. La sensibilidad social ha caracterizado a grandes decimeros a lo largo de la historia del pueblo negro y aunque han existido muchos, es importante reverenciarlos en tres grandes épocas:

En una primera época -hasta finales de los años 60s- CATALINO MORENO; "El Cantor del Pueblo". Nacido en la zona rural del municipio de Tumaco, era un maestro en el arte de hacer décimas. De este poeta de "Ciencia rural" la más conocida -incluso comentan que le dio la vuelta a todos los confines del mundo- y célebre décima es "la concha de almeja".

La segunda, de 1962 hasta mediados de los 90s, con el maestro BENILDO CASTILLO, mejor conocido como "El aficionado autor de las Tres Letras”, máximo referente de la décima Cimarrona.

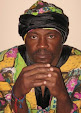

A partir de la muerte del maestro Benildo (Julio 06 de 1994) aparece CARLOS RODRIGUEZ CASTILLO "El Diablo", como su heredero principal en

En

MOMENTO ACTUAL DE

La tradición oral esta a punto de desaparecer, debido entre otras cosas al hostigamiento que impone la modernidad y al escaso reconocimiento y difusión que se le esta dando a

Un ejemplo para ilustrar

Para el pobre campesino

La preocupación no es poca,

Volvió la fumigación

De los cultivos de coca

De nuevo ahora le toca

Al campesino sufrir,

Con tanto “pájaro grande”

Que en los cielos ve crujir.

De nuevo ven revivir

La horrible pesadilla,

De ver como se acuchilla

Sin compasión el destino.

Atropello y la amenaza

Para el pobre campesino.

Hoy Alfombran su camino

Con olor a glifosato,

Para que siga viviendo

El destino más ingrato.

Y el montón de aparato

Circundando su cabeza,

La cosa de nuevo empieza

Y desde ya esto provoca.

Que en el pobre campesino

La preocupación no es poca.

El gobierno se desboca

Para fumigar aquí,

Así le toque a la gente

Solo aguantar y sufrí.

Que fumigaron chagüí

Barbacoas y Rosario,

Y según el comentario

Hasta el Mira es la cuestión.

Con una nueva flotilla

Volvió la fumigación

Ya se ve volando avión

Sobre parcelas y fincas,

Mientras que pidiendo a Dios

El campesino se hinca.

Porque el glifosato brinca

Mata lo bueno y lo malo,

Pero es mayor el palo

Que el campesino le toca.

Pues lo ponen de pretexto

Por los cultivos de coca

Narrador oral de la cuentería tradicional afrocolombiana, investigador de la cultura del Pacifico Colombiano e imagen viva de la poética Afropazifika.

Es autor de los Libros de Tradición Oral Afrocolombiana:

“TRES DEDOS DE ESPANTO Y UNA MANO DE MAL DE OJOS” - Mitos y Leyendas del Pacifico (2000),

“BAJO EL SOL DE LAS TRES LETRAS” –Décimas de la Manglería (2002), “TRAYECTOS DE LA PALABRA” DÉCIMA: CULTURA Y TRADICION” (2004) y "RELATOS PACÍFICOS" (2017).

En su ejercicio artístico, transforma hechos cotidianos utilizando la Décima Cimarrona como instrumento, reluce las creencias, mitos, leyendas y el misticismo y sincretismo de su región.

Lidera conversatorios y presenta recitales poéticos, mediante el espectáculo "UN ENCUENTRO CON EL DIABLO: MITOS, LEYENDAS

Y SINCRETISMO RELIGIOSO

AFROCOLOMBIANO” donde muestra su producción literaria.

| COMO UN CAPRICHO BENDITO |

|

|---|---|

Cuando mi Dios te creo |

El Morro es fiel muestra |

-

►

2019

(27)

- ► septiembre (2)

-

►

2018

(32)

- ► septiembre (4)

-

►

2012

(318)

- ► septiembre (27)

-

►

2011

(315)

- ► septiembre (29)

-

▼

2010

(224)

- ► septiembre (30)

-

▼

junio

(35)

- DE LO PROPIO Y LO DE UNO

- LA EMPRESA EASY FLY

- LA PLAYA MÁS VISITADA

- COMBATIENDO EL ZANCUDO

- AQUÍ EN TUMACO LAS RATAS

- DEBIDO A LA TANTA EUFORIA

- DESPUÉS DE TRES LARGOS DÍAS

- SIGUE EL DESPLAZAMIENTO

- ES EL PRESIDENTE ELECTO

- ENTRE MOCKUS Y SANTOS

- UNA DOBLE DESGRACIA

- SE HA DADO UN COMBATE BRAVO

- PRIMER PALO DEL MUNDIAL

- PIDIENDO UNA CARIDAD

- Y ESO ES LLUVIA CORRIDA

- PARARON LOS EMPLEADOS

- UN GRAN BINGO Y BAZAR

- LO VELORIÓ A SAN ANTONIO

- HOY COMIENZA EL MUNDIAL

- YA VAN MÁS DE 13 CASOS

- ALGO RARO ESTA PASANDO

- LA ARMADA DEBE VOLVER

- ESTÁ PARIENDO LA TUNDA

- LA COMIDA PAL FUTURO

- NO SE VE A NADIE EN LA CALLE

- ANDA RONDANDO UN PAPEL

- POR LOS INTENSOS COMBATES

- Y TODO EL PUEBLO SUFRIENDO

- RESCATE EN ALTAMAR

- LA COSA NO ESTA RESUELTA

- ENERGÍA NO HAY ACÁ

- ME CORRE POR LAS VENAS

- SOY UN TUMAQUEÑO PURO

- EL TERRITORIO ES LA VIDA

- LA TRADICION ORAL EN EL PACIFICO SUR COLOMBIANO

0 comentarios:

Publicar un comentario